La cindynique est la discipline de l'étude des dangers et regroupe tous les aspects des sciences qui étudient les risques naturels (incendies de forêt, inondations, avalanches, tremblements de terre …), technologiques (nouveaux matériaux ou produits chimiques …) ou industriels (installations polluantes ou dangereuses) pour essayer d'établir des règles de prévention.

La grande diversité dans les modes d'appréhension du danger a conduit à l'apparition de techniques d'études et de prévention différentes (hygiène et sécurité et industrielle, fiabilité, sûreté de fonctionnement, génie sanitaire, gestion de crise …) qui coexistent mais demeurent très cloisonnées, ce qui est très pénalisant pour édicter des règles de prévention des risques en vue de mieux protéger les travailleurs ou les populations. La cindynique a ainsi une approche multidisciplinaire qui combine les apports de sciences très diverses : géologie et météorologie pour les catastrophes naturelles, chimie et physique pour les catastrophes industrielles, théorie des systèmes et des jeux pour la modélisation, sociologie, ergonomie, psychologie, économie, épidémiologie, toxicologie pour leurs conséquences humaines, sociales, économiques, politiques.. La cindynique rend compte de la complexité des problèmes et appréhende les risques par des démarches globales, systémiques, c'est-à-dire qu'elle cherche à prendre en compte tous les facteurs, les éléments, les influences qui expliquent les différents risques, déterminent leurs natures, leurs relations, leurs occurrences et leurs conséquences. La cindynique a pour but de construire des méthodes de prévention ayant pour objet d'identifier et de caractériser l'ensemble des facteurs conduisant à une potentialité d'accident et de les réviser continuellement grâce à un apprentissage par la catastrophe ou par l'accident en déterminant les solutions capables de réduire ou d'annihiler les facteurs de nuisance. Cette approche permet notamment d'appliquer au domaine des accidents du travail une réflexion et un canevas d'analyse systémique et de mettre ainsi en évidence les facteurs sur lesquels des interventions peuvent être menées. .

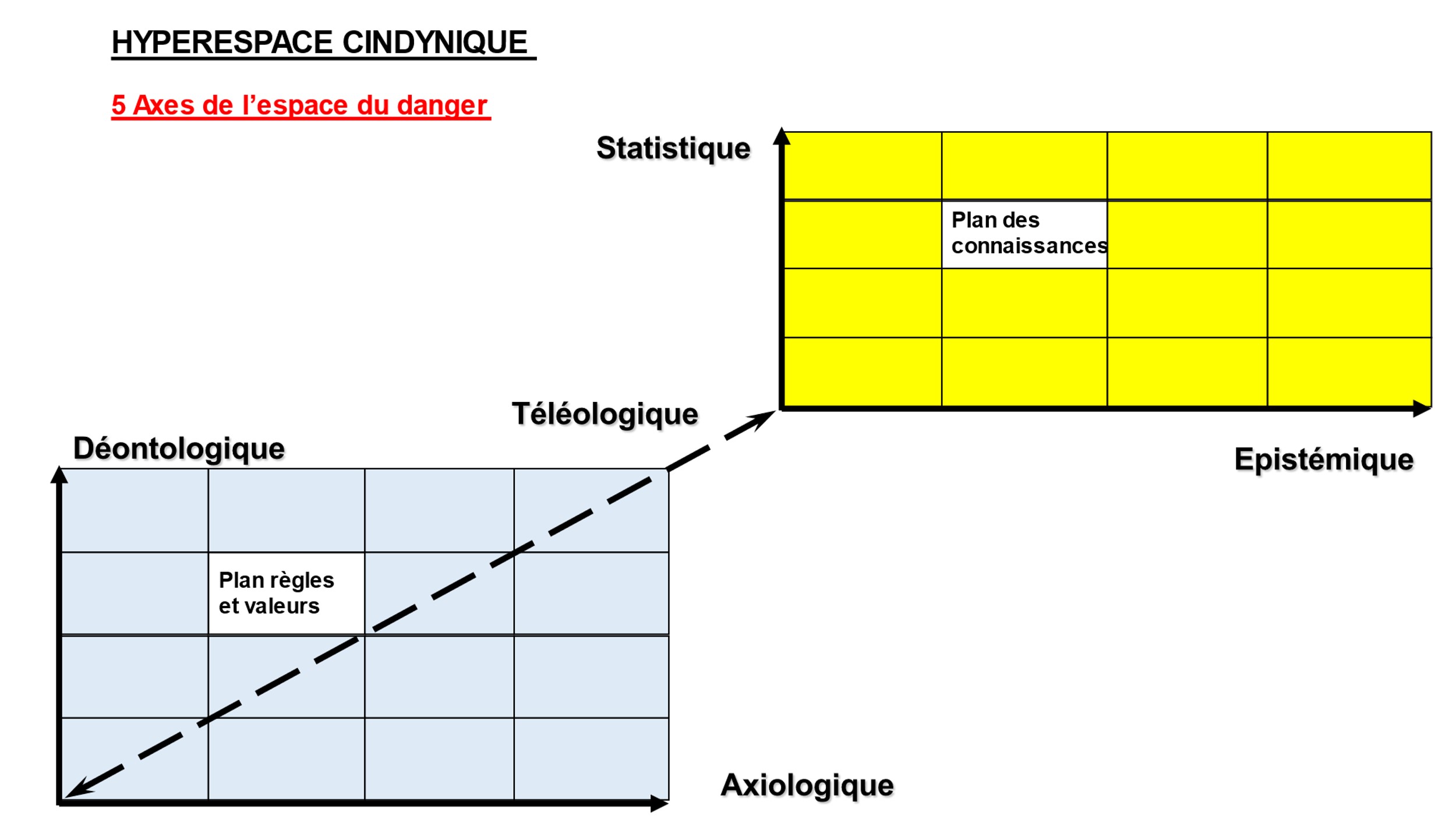

Les cinq dimensions différentes du danger

La représentation traditionnelle du risque identifie les sources de dangers et les classe en fonction de leur fréquence et de leur gravité, permettant de calculer un niveau de criticité : cette matrice à deux dimensions (probabilité × conséquences) est utile mais insuffisante pour rendre compte de la complexité des interactions qui conduisent à des accidents.

La cindynique propose un modèle d'analyse sur cinq dimensions qui structurent la description de la situation de danger. Les perceptions et estimations du danger sont sujettes à des ambiguïtés sur les données, sur les modèles, sur les objectifs, sur les normes, sur les valeurs. Les accidents et catastrophes sont des symptômes révélateurs des ambiguïtés.

Une étude de dangers, après avoir délimité le temps et l'espace concernés, analyse le regard porté sur ces cinq dimensions :

- La dimension des faits.

Ce sont les informations statistiques et les données factuelles et historiques stockées dans les banques de données de retour d'expérience (centrales EDF, analyse des vols à Air France, zones inondables, couloirs des avalanches, …). Plus ces données sont lacunaires, parcellaires et peu fiables, plus les décisions de prévention des risques sont arbitraires et inefficaces. Toutefois, il convient d'éviter la profusion de données inhibant l'utilisation de celles qui sont réellement significatives.

- La dimension des modèles.

C'est la banque de connaissances physiques, chimiques, médicales … élaborées à partir des faits qui sert pour l'établissement de modélisations mathématiques et de simulations informatiques. L'utilité de ces modèles, s'ils sont assez élaborés et acceptés, est notamment de réduire les pertes de temps créées par des discussions sans fin sur l'exactitude des estimations quantitatives ou sur les effets des mesures de prévention. En particulier, les risques technologiques peuvent être appréhendés par l'intermédiaire de logiciels très évolués combinant des apports mathématiques et informatiques. Ces modèles offrent des opportunités de simulation, de test des performances de dispositifs de protection.

- La dimension des objectifs.

Les finalités des acteurs ne sont naturellement pas identiques, évidemment quand ils sont antagonistes : par exemple, certains minimisent le risque de leurs activités en majorant celui des autres et des intérêts économiques divergents entrent en jeu. Il s'agit pour chacun des acteurs concernés d'expliciter sa stratégie (ou son indigence !), de préciser sa politique et ses objectifs, et de hiérarchiser ses finalités, sans quoi, en l'absence de cet effort, les flous subsistant hypothèquent gravement les chances de gérer la situation de danger.

- La dimension des règles.

Il s'agit des normes (lois, standards, codes de déontologie) que les acteurs s'imposent ou acceptent (obligatoires ou non).

- La dimension des valeurs.

Ce sont ces systèmes de valeur qui président et déterminent les composantes comportementales des individus face au risque, dont le respect peut conduire la population à des attitudes plus ou moins tolérantes. En effet, dans de très nombreux domaines, il n'y a pas forcément de consensus sur la notion même de danger ou de risque, ce qui rend les mesures de prévention difficiles à décider et à mettre en œuvre. Le même type d'événement peut, selon les époques, les milieux socioculturels, les idéologies, les individus, être grave ou de peu d'importance, être un risque réel pour certains, fantasmé pour d'autres (par exemple les OGM, les ondes électromagnétiques…).

L'étude des dangers résulte ainsi de la combinatoire des positions sur chaque axe :

- d’un discours sur les finalités collectivement recherchées, les buts poursuivis et les objectifs précis et partagés à atteindre (axe téléologique),

- on s’inscrit dans le cadre déontologique de ce qu’il faut respecter, des impératifs communément acceptés (ou explicitement à modifier dans un plan d’action),

- mais aussi dans le contexte axiologique des valeurs et des contraintes éthiques du groupe,

- en faisant référence à des faits réels si possible quantifiés, et reconnus comme fiables dans des données statistiques ou recueillis et recoupés dans les mémoires ou expériences passées ; au mieux, pour certains avec leur probabilité, afin de pouvoir les hiérarchiser et les prioriser sur une matrice enjeu X fréquence ;

- et aidé épistémiquement par des modèles théoriques et simulations informatiques permettant de trouver les moyens les plus efficaces en tenant compte des attentes de tous les protagonistes et des conséquences identifiées sur autrui.

Aussi, dans une étude du danger, il faut associer à chaque réseau d'acteurs, un état des lieux des cinq dimensions précédentes et c'est alors qu'on rencontre des lacunes sur les données, des modèles insuffisants ou obsolètes, des divergences entre les objectifs et/ou les valeurs des acteurs, des perceptions et des estimations du danger différentes … tous obstacles à la compréhension de la complexité de la situation cindynique.

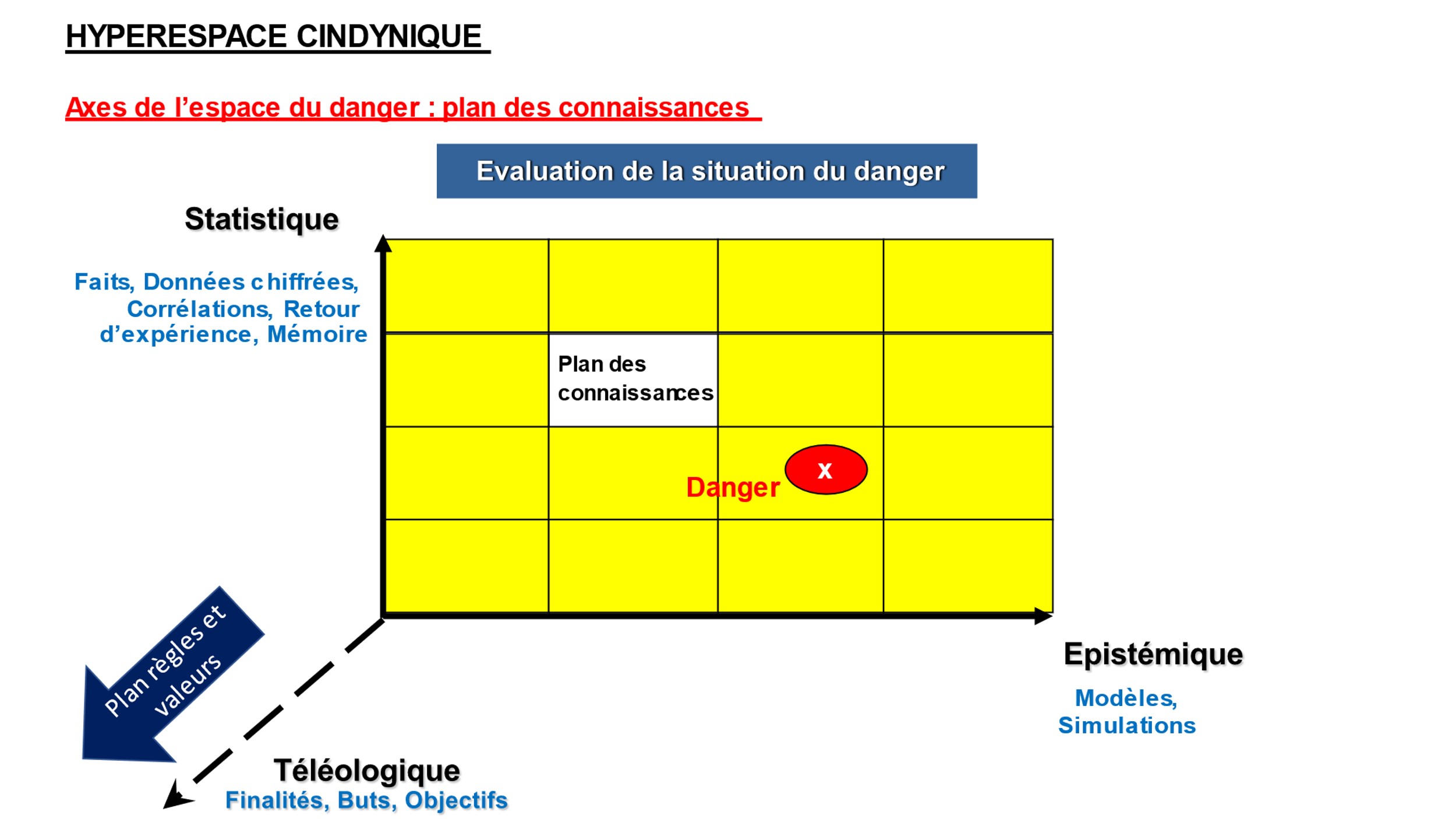

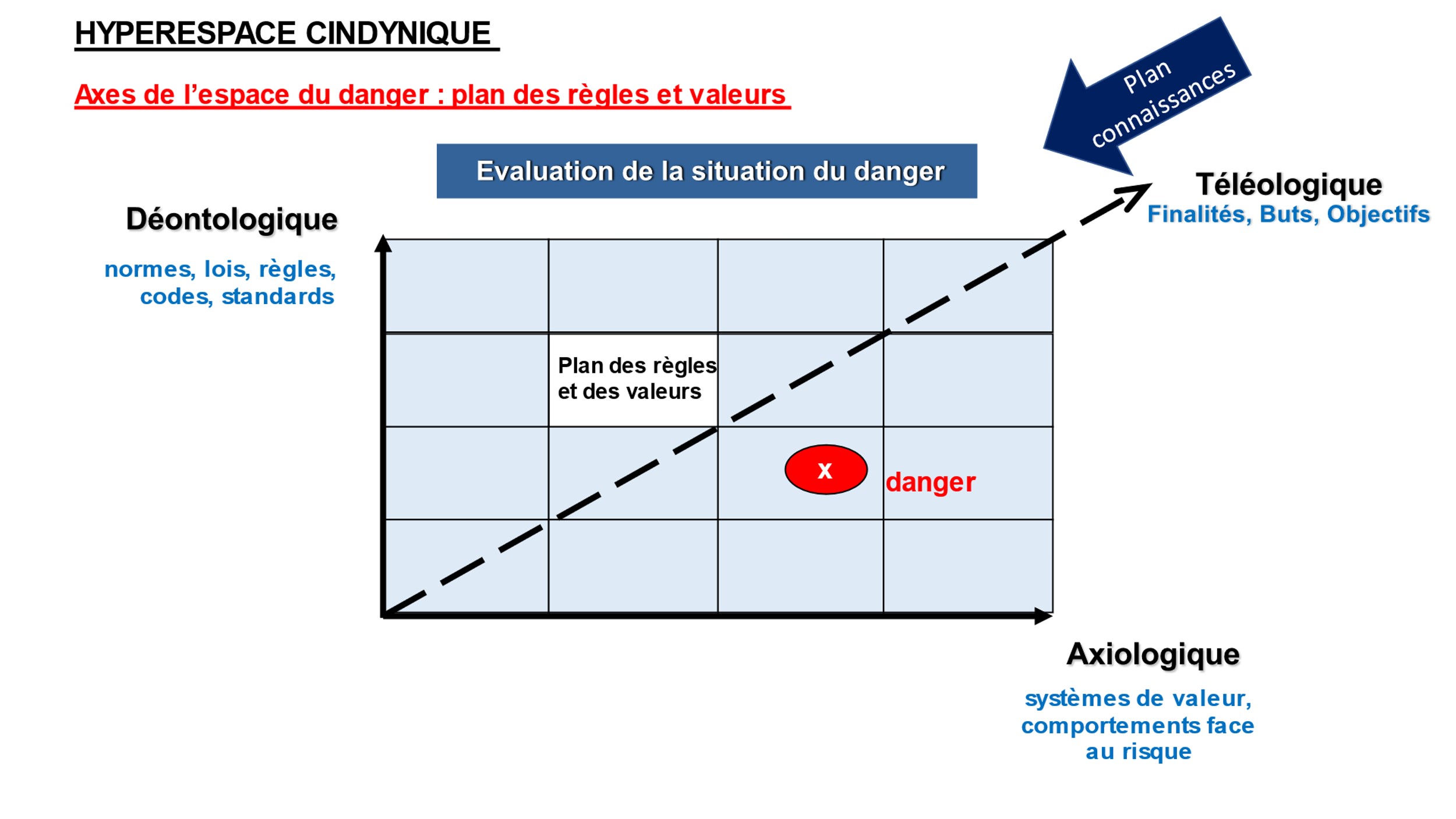

Les plans de l’hyperespace cindynique

Le plan formé par les axes Statistique x Epistémique (des Faits x Modèles) représente celui des « connaissances scientifiques » Mathématique, Physique, Chimique, Biologique, Informatique, Econométrie …

Le plan formé par les axes Déontologique x Axiologique (des Règles x Valeurs) représente celui des « sciences sociales » Juridique, Psychologique, Sociologique …

La considération d’un seul plan, ou pire d’un seul axe, est rédhibitoire quant à une analyse et gestion des risques complètes et correctes, et par suite une raison dirimante à l’obtention d’actions et de mesures de prévention efficaces.

Si la prise de décision face à un danger s’appuie sur le seul axe « Déontologique », face à des conditions évolutives ou nouvelles, le respect passif des procédures et consignes existantes (biais bureaucratique), aboutit généralement à une catastrophe, car la norme est inopérante voire néfaste dans ce cas imprévu.

Si la prise de décision s’appuie sur le seul axe « Statistique », l’impasse déontologique sur les règles non modifiées aboutit à des conséquences juridiques ; le déni axiologique des valeurs conduit à des réticences ou refus d’obéissance de nature éthique …

Le manque fréquent de définition téléologique claire et partagée (finalité mal déterminée, buts imprécis, objectifs flous) conduit directement à des plans inefficients et à des moyens mis en œuvre inefficaces.

Si la prise de décision s’appuie sur le seul plan des connaissances (qualifiée souvent de décision « technocratique »), les facteurs humains, les analyses comportementales sont négligés, par exemple les variables psychosociologiques ou cognitives qui modifient la perception du risque et le respect des consignes de sécurité : car la bonne perception des risques intervient dans l’acceptation et l’adhésion aux stratégies d’action.

Si la prise de décision s’appuie sur le seul plan des Règles et Valeurs, de nombreuses actions manqueront de rigueur et de réalisme et mèneront à des impasses, souvent des impossibilités d’ordre économique ou technique dans ce cas.

L'étude des dangers résulte ainsi de la combinatoire ou de l'association de l'état des lieux de chacune des dimensions. Si une seule dimension n’est pas considérée, la situation de danger est mal prise en compte. Par exemple, la gestion des risques peut possiblement traiter le retour d’expérience sur seulement le plan des 2 dimensions Faits x Modèles, avec juste l’autorité assurant le respect des règles du jeu, mais cette inhibition sur le plan des 2 dimensions Valeurs x Règles aboutit en particulier à l’affaiblissement, voire la destruction, de la confiance dans l'action publique (syndrome post-Tchernobyl) ou hiérarchique.

Tous les éléments sur les cinq axes des dimensions de l'hyperespace cindynique doivent d’abord, le plus exhaustivement possible, être définis, caractérisés, puis la diminution de chacune de leurs ambiguïtés, de leurs incertitudes et leur priorisation forment le fondement initial du travail de prévention.

Les catastrophes provoquent des transformations brutales de l'hyperespace cindynique, en révélant massivement et soudainement la perception des failles, des méconnaissances, des ambigüités sur chacun des axes du danger.

Les crises correspondent à l’augmentation progressive des différences de perception des acteurs de chacun des éléments des axes du danger dans l’hyperespace cindynique, ce qui aboutit à une désorganisation délétère dans une situation traumatisante : une bonne gestion de crise doit remédier à cela en faisant prendre conscience et en amoindrissant ces différences de perception pour réorganiser l’ensemble.

Ce modèle à cinq dimensions permet donc de répertorier les lacunes sur chaque axe et d'identifier les incompatibilités entre des éléments issus d'un axe et ceux issus d'un autre, c'est à dire ce qui concoure à la génération du danger dans les situations cindyniques.

Les déficits cindyniques proviennent des flous, des ambiguïtés, des incohérences, des contradictions ou des lacunes au sein de ces dimensions du danger, voire de une ou plusieurs dimensions ignorées (par exemple absence de données, de modèles ou de normes).

Les dissonances cindyniques sont les différences entre les éléments des dimensions tels qu'ils sont évalués, tels qu'ils sont perçus et/ou tels qu'ils sont souhaités par les réseaux d'acteurs. La dissonance peut concerner, par exemple, l'écart entre la réalité et la perception des risques qui est souvent affectée d'un certain nombre d'illusions ou de biais perceptifs. La dissonance peut être considérable pour la dimension des valeurs : elle peut même atteindre des niveaux difficilement surmontables dans le cas ou certains acteurs jugent les experts non crédibles, leurs statistiques, leurs modèles sont reniés, leurs règles estimées injustes, du fait par exemple de leurs liens avérés ou supposés avec les tenants du pouvoir gouvernemental ou patronal.

La réduction des déficits et dissonances conduit à choisir les solutions les mieux adaptées aux situations cindyniques : les cinq dimensions de danger ne peuvent jamais être totalement et parfaitement définies naturellement et c'est le travail du préventeur de faire en sorte que le flou qui s'y trouve soit estompé, avant que l'accident ne réduise brutalement la perception de ces ambiguïtés.

Les déficits cindyniques générateurs de danger

La cindynique utilise la notion d'événement non souhaité (ENS), et d'effet pervers qui sont les dysfonctionnements susceptibles de provoquer des dangers (catastrophes ou accidents) concernant le travailleur, la population, l'écosystème ou l'installation industrielle.

Le jeu des différents acteurs confrontés et impliqués dans une situation à risques montre que les probabilités d'occurrence et l'intensité des ENS sont fonction des malentendus, désaccords, ambiguïtés, flous, contradictions, oppositions, appelés déficits cindyniques : les ENS arrivent lorsqu'un certain nombre de ces déficits générateurs de danger sont présents.

Un déficit peut par exemple être un sentiment d'infaillibilité (syndrome du TITANIC), ou la dénégation du danger, très fréquente malgré l'évidence (urbanisme dans les zones inondables ou à proximité des usines chimiques). Cela peut être aussi l'absence d'un système de retour d'expérience, qui entraine à plus ou moins long terme la répétition de la survenue de l'accident parce que les décideurs n'en ont pas tiré les leçons et pris aucune mesure de prévention sérieuse (marées noires pétrolières récurrentes).

La présence d'acteurs multiples intervenant dans la gestion (à chaque niveau d'organisation ou de pilotage) entraîne de nombreux conflits entre des acteurs de même niveau ou des acteurs agissant à des niveaux différents, très dommageables pour la gestion et le management du processus de danger, d'autant que les problématiques sont toujours transversales, et la dilution des responsabilités est une cause majeure de survenues d'ENS.

Il est clair qu'appréhender une situation dangereuse est rendu très difficile par les divergences entre ces acteurs, notamment entre les experts qui s'affrontent, ce qui rend fort délicate la prise de décision.

L'analyse cindynique étudie de manière systématique les déficits qui génèrent du danger. Ces déficits sont regroupés en trois grands types : les déficits culturels, organisationnels et managériaux.

- les déficits culturels :

- La culture d'infaillibilité : L'organisation ne peut pas avoir de défaillance car ses compétences en matière de prévision et de prévention sont excellentes, sans qu'aucun benchmarking ne l'atteste. Le nombrilisme est une variante de ce déficit. Cela conduit à des erreurs relatives à la fréquence ou à la gravité des risques et de leurs conséquences immédiates ou différées, ou pire à la dénégation, le refoulement collectif du danger.

- La culture du simplisme : L'organisation minimise ou nie carrément la complexité des systèmes et se contente de mesures dérisoires ou vaines.

- La culture de non-communication : Il y a un déficit de dialogue entre les différents départements de l'entreprise, du fait par exemple de l'existence de « fiefs » jalousement cloisonnés. Cela peut être aussi du à des barrières linguistiques ou culturelles dans les groupes multinationaux. La charge affective et/ou émotionnelle que véhicule le terme de risque contribue aussi à brouiller la compréhension mutuelle.

- les déficits organisationnels :

- La subordination des fonctions de gestion du risque aux fonctions de production : Les critères de productivité et de rentabilité passent avant les critères de santé et de sécurité et sûreté. Le responsable HSE est un fonctionnel sans autorité.

- La dilution des responsabilités, la non-explication des tâches de gestion des risques, la non-affectation des tâches à des responsables désignés : c'est un déficit d'importance majeure qui explique un grand nombre de catastrophes. On aboutit généralement à une démarche réductionniste visant à chercher un coupable, après l'ENS, qui sert de bouc émissaire.

- les déficits managériaux :

- L'absence d'un système de retour d'expérience : L'organisation ne porte pas attention à tous les signes précurseurs de dangers et de risques apparaissant dans la même profession, la même industrie ou le même secteur technique ou ignore les avertissements sur des pratiques considérées comme dangereuses dans d'autres établissements, ou pire, maintient des méthodes ou process qui ont conduit à des ENS dans sa propre structure.

- L'absence d'une démarche de prévention dans l'organisation : pas de manuel, de procédures écrites et/ou d'instructions orales par exemple sur le port d'équipements de protection…, une mise en place du Document Unique de Sécurité purement administrative.

- L'absence d'un programme de formation à la prévention, pour chaque type de risque identifié et pour chaque catégorie de personnel.

- L'absence de planification et de préparation aux situations de crise : par exemple, pas de consignes ni d'exercice d'évacuation incendie …

C'est constamment que les rapports des commissions d'enquête suite aux accidents évoquent ces quelques facteurs explicatifs. En détectant à l'avance les déficits systémiques cindyniques et en y appliquant de façon préventive les traitements appropriés, on peut diminuer la probabilité d'occurrence des ENS et réduire les risques.

Les campagnes de prévention

L'accumulation des déficits et dissonances cindyniques engendre un sentiment de malaise, d'angoisse de l'imminence d'une catastrophe, c'est l'expression de la montée du potentiel cindynique. Ce potentiel est une fonction croissante des ambiguïtés existant entre les différents acteurs sur les cinq dimensions du danger. La vulnérabilité (et son contraire la résilience) est une résultante du potentiel cindynique.

Les situations à haut potentiel cindynique conduisent irrémédiablement à l'accident un jour ou l'autre, ou évoluent grâce à une campagne de prévention qui consiste à diminuer ce potentiel pour réduire la dangerosité de la situation.

Si la gestion de crise est la réaction tardive pour limiter les dégâts, la prévention est la transformation intentionnelle des situations cindyniques, la recherche de la diminution des déficits et dissonances cindyniques.

Les écarts entre la situation existante et la situation désirée conduit à la description de la transformation de la situation cindynique par une campagne de prévention.

La construction de la confiance consiste à identifier les déficits et y porter remède et à réduire les dissonances par la négociation au cours de la campagne de prévention.

Une campagne de prévention consiste donc à négocier, entre les acteurs, des accords minimaux sur les cinq dimensions cindyniques, des chiffres acceptés comme réalité statistique, des modèles pris comme base commune de connaissance, des objectifs, règles, et valeurs partagés, dont le niveau de l'acceptabilité des risques et l'optimisation du rapport cout/efficacité des mesures préventives. Le préventeur est l'animateur de cette campagne de prévention, de l'évolution de la situation cindynique.

AVRIL 2021

Partagez et diffusez ce dossier

Laissez un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

Les avis des internautes

11/09/2022

25/08/2022