Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), souvent appelées « polluants éternels » en raison de leur persistance environnementale, représentent un défi majeur pour la santé publique et la sécurité au travail. Malgré leur utilisation répandue dans diverses industries, l'exposition des salariés à ces composés reste insuffisamment documentée et réglementée.

Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont des composés chimiques synthétiques découverts dans les années 1930. Leur liaison carbone-fluor particulièrement stable les rend résistants à la dégradation, ce qui entraîne une accumulation durable dans l'environnement.

Ces propriétés uniques, telles que l'antiadhésivité, l'ignifugation, l'imperméabilité et la résistance aux hautes températures, ont conduit à leur utilisation dans une multitude de secteurs : mousses anti-incendie, textiles techniques (comme le Gore-Tex), ustensiles de cuisine antiadhésifs, cosmétiques, emballages alimentaires, produits de nettoyage et lubrifiants. Les industries concernées englobent la chimie, la plasturgie, le nettoyage, l'énergie, la santé, la pharmacie, la gestion des déchets et le traitement des sols pollués.

En raison de leur persistance dans l'environnement et de l'exposition généralisée de la population, les PFAS ont récemment pris une place importante dans le débat public. Introduit dans le domaine de la santé publique il y a environ quinze ans, ce sujet commence maintenant à s'étendre au domaine de la santé au travail.

Un risque pour la santé des travailleurs exposés aux PFAS

Les PFAS sont largement utilisées dans l'industrie en raison de leurs propriétés uniques : résistance à la chaleur, imperméabilité et propriétés antiadhésives. Les PFAS sont présents dans de nombreux secteurs, notamment la chimie, la plasturgie, le nettoyage, l'énergie, la santé, la pharmacie, la gestion des déchets et des eaux usées et le traitement des sols pollués.

Les travailleurs de ces industries peuvent être exposés à des substances perfluoroalkylées (PFAS) de diverses manières au cours de leur activité professionnelle. Lors de la fabrication, ils manipulent des matières premières contenant des PFAS et peuvent inhaler des particules ou des vapeurs émanant de ces substances. La manipulation des produits finis ou semi-finis peut également entraîner un contact cutané direct, surtout si les mesures de protection ne sont pas correctement mises en place. Enfin, lors de l'élimination des produits contenant des PFAS, les travailleurs peuvent être exposés à ces substances par des voies similaires, notamment par inhalation ou contact cutané, en manipulant des déchets ou des résidus contenant des PFAS.

Les effets des PFAS sur la santé humaine sont préoccupants. Ils peuvent altérer les systèmes reproducteur, hormonal et immunitaire, avec des conséquences telles que des diminutions de la réponse vaccinale, des troubles de la fertilité, des anomalies de croissance chez les nouveau-nés, l'obésité et des retards pubertaires. Des lésions hépatiques ont également été observées. Certaines de ces substances sont classées cancérogènes de catégorie 2 et reprotoxiques de catégorie 1B, étant associées à des cancers des testicules et des reins, et sont reconnues comme perturbateurs endocriniens.

Pour les salariés exposés quotidiennement à ces substances, les conséquences peuvent être graves, mais elles sont encore mal évaluées faute de données précises.

Une exposition professionnelle méconnue

Les données sur les niveaux d'exposition professionnelle et les effets sanitaires associés sont limitées, laissant un vide préoccupant dans la prévention des risques professionnels. Il n'existe pas encore de valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) clairement définie pour ces substances, ce qui complique l'évaluation des risques et la mise en place de mesures de prévention adaptées.

Pour assurer une protection efficace des travailleurs exposés aux PFAS, il est indispensable de cartographier précisément les sources d’exposition à chaque étape de la chaîne de production, d’utilisation et d’élimination de ces substances. Cela implique d’identifier non seulement les secteurs d’activité concernés, mais aussi les procédés, les matières premières et les équipements susceptibles de générer des émissions de PFAS, sous forme de vapeurs, d’aérosols ou de résidus.

Une surveillance rigoureuse des postes à risque est également essentielle. Elle passe par la mise en œuvre de campagnes de prélèvements réguliers dans l’air ambiant, sur les surfaces, dans les eaux de process ou sur les équipements de protection individuelle. Ces analyses doivent être accompagnées d’évaluations biologiques d’exposition, via des biomarqueurs dans le sang ou l’urine des salariés, pour mieux quantifier les niveaux réels d’imprégnation. L’objectif est de documenter l’exposition chronique, souvent silencieuse, et d’anticiper d’éventuels effets sanitaires.

Par ailleurs, la prévention à la source constitue une priorité. Cela suppose d’investir dans la recherche et le développement de substances ou de procédés alternatifs, permettant de se passer totalement ou partiellement des PFAS dans les applications industrielles. Ces alternatives doivent être évaluées non seulement en termes de performance, mais aussi de sécurité pour la santé humaine et l’environnement. En parallèle, des actions de formation et de sensibilisation des salariés aux risques liés aux PFAS, ainsi qu’aux bonnes pratiques de manipulation, sont cruciales pour limiter les expositions involontaires.

Enfin, l’intégration de ces enjeux dans les démarches de prévention des risques professionnels, telles que le document unique d’évaluation des risques (DUERP), permettrait une prise en compte plus systématique de ce danger encore trop souvent ignoré.

Identifier les principaux émetteurs français de « polluants éternels »

En Europe, la production de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) est concentrée dans plusieurs sites industriels. Selon une enquête menée par plusieurs médias européens, dont Le Monde, environ 20 usines chimiques synthétisent des PFAS en Europe. La France serait le second producteur de Pfas avec cinq sites, derrière l’Allemagne.

Identifier les sites industriels qui émettent ces composés chimiques indestructibles dans l’environnement et associés à de nombreuses maladies est un enjeu crucial de la lutte contre les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS).

Jusqu’à récemment, personne n’avait de visibilité sur la présence de PFAS dans les rejets industriels – pas même les services de l’Etat. Ce n’est qu’en juin 2023 que le ministère de la transition écologique a imposé aux sites industriels les plus sensibles, regroupés dans la catégorie des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), d’analyser les PFAS dans leurs rejets aqueux.

Après avoir eu accès aux critères de sélection du ministère, Le Monde a pu reconstituer, à partir de données publiques, une liste de près de 300 sites préoccupants.

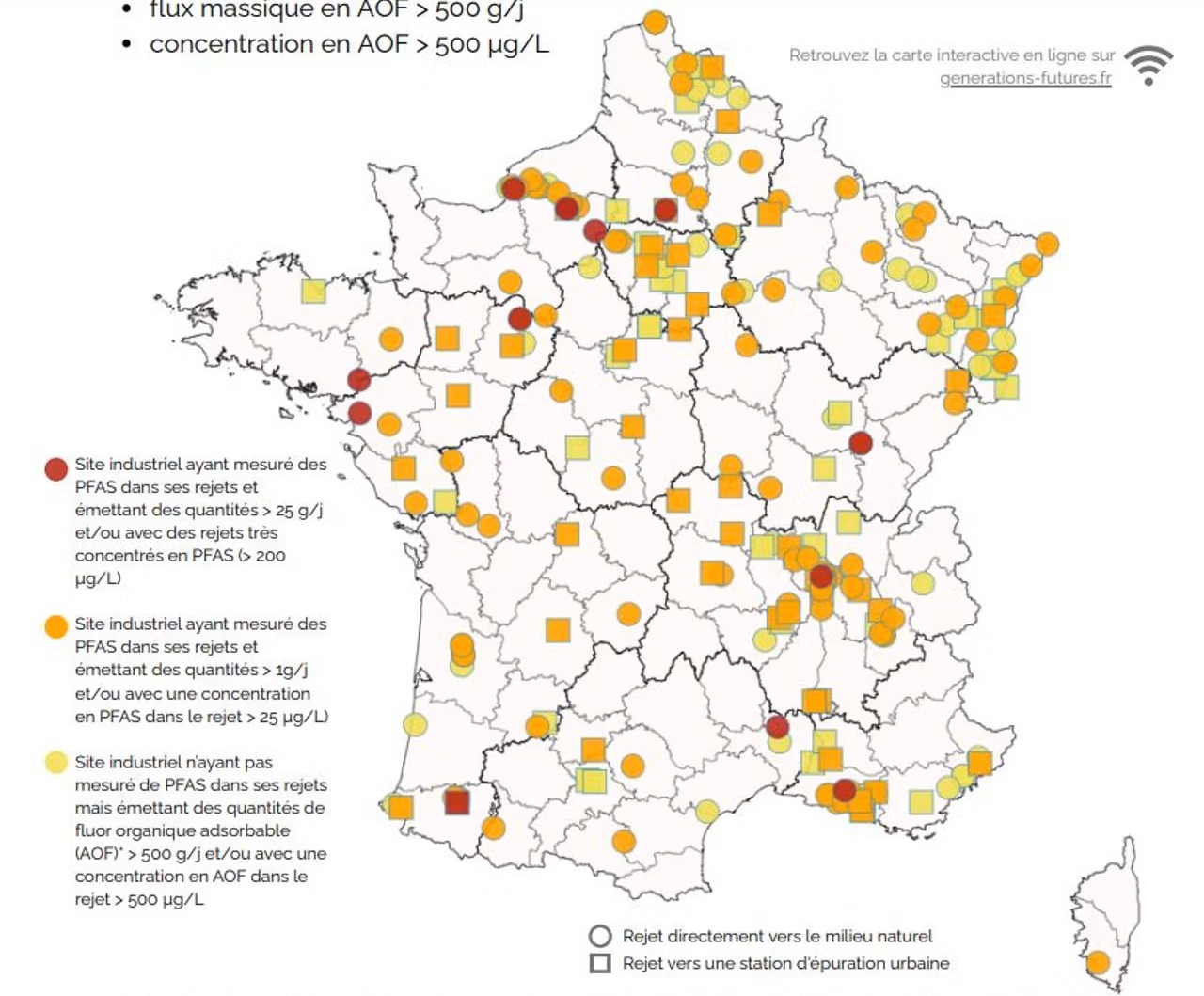

Carte des sites industriels les plus émetteurs de PFAS en France

380 sites à l’origine de 99 % des émissions de PFAS en France

Source : Générations futures

Parmi les sites industriels identifiés, 11 se distinguent par des rejets particulièrement élevés dans l’environnement, dépassant les 25 grammes de PFAS par jour lors d’au moins un prélèvement. Pourtant, « même des émissions de quelques grammes par jour peuvent poser problème », alerte l’ONG Générations Futures, en soulignant la persistance extrême de ces substances dans l’environnement ainsi que leurs effets sur les écosystèmes et la santé humaine, même à très faibles concentrations.

Parmi les plus gros émetteurs figurent l’usine pétrochimique LyondellBasell dans les Bouches-du-Rhône (jusqu’à 26,3 g/j), le centre de formation anti-incendie CNPP dans l’Eure (28,4 g/j), ou encore Sarrel, spécialiste du traitement de surfaces dans la Sarthe, avec un rejet record de 1 039,2 g/j. Le chiffre le plus impressionnant revient cependant à Euroapi : ce fabricant de principes actifs pharmaceutiques, qui traite également les effluents de l’usine BASF de Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), a relâché pas moins de 87 kilogrammes de PFAS en une seule journée, le 23 mai 2024.

Deux autres usines se démarquent par la concentration extrêmement élevée de PFAS dans l’eau rejetée : Chemours à Villers-Saint-Paul (Oise), avec un pic à 255 microgrammes par litre, a annoncé sa fermeture à la fin février, tandis que l’usine Ovako à Redon (Ille-et-Vilaine), spécialisée dans les barres nickelées et chromées, a atteint jusqu’à 529 μg/l de PFOS. Cette dernière a depuis revu ses procédés de fabrication pour se conformer à la réglementation.

Cette liste établie par Le Monde

permet de dresser une « cartographie du risque PFAS » inédite, en

identifiant les activités industrielles les plus concernées. Au-delà des

quelques producteurs bien connus — comme Arkema à

Oullins-Pierre-Bénite (Rhône), Syensqo (ex-Solvay) à Tavaux (Jura)

ou encore l’usine Solvay de Salindres (Gard) — ce sont surtout les

industries qui utilisent ou ont utilisé les PFAS pour améliorer la

résistance de leurs produits à la chaleur, aux graisses, à l’eau ou au feu

qui apparaissent comme les principaux contributeurs. Beaucoup de ces sites

sont localisés dans de grands pôles industriels, notamment dans le sud de

Lyon, à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), ou le long des grands cours d’eau.

Un manque de surveillance et de réglementation

Contrairement à d'autres substances chimiques dangereuses, les PFAS ne font l'objet que de peu de réglementations en matière de santé au travail. Il n'existe pas encore de valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) clairement définie pour ces substances. Cette absence de cadre normatif complique la mise en place de mesures de prévention adaptées et efficaces pour protéger les salariés.

La réglementation en vigueur

Des réglementations ont été mises en place à la fin des années 1990. Elles se poursuivent et visent soit à restreindre ou interdire l’utilisation de certaines PFAS, soit à en assurer une surveillance.

Dans le cadre du règlement REACH, plusieurs PFAS sont considérées comme des substances extrêmement préoccupantes en raison de leurs effets nocifs sur la santé et l'environnement. Par ailleurs, le règlement POP (polluants organiques persistants) interdit la production et l'utilisation de certaines de ces substances.

Au niveau européen, les discussions autour d'une interdiction généralisée des PFAS sont en cours. Une proposition d'interdiction massive présentée par cinq pays (Allemagne, Danemark, Norvège, Pays-Bas et Suède) vise à limiter leur usage sauf en cas d'absence d'alternative viable. Cette réglementation pourrait à terme affecter de nombreux secteurs industriels.

Des réglementations orientées environnement sont également en vigueur. Par exemple, depuis juin 2023, les entreprises ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) doivent mesurer les PFAS présentes dans leurs rejets aqueux. Cette obligation impose aux industries d'identifier les PFAS qu’elles produisent, utilisent, émettent et rejettent, permettant ainsi une meilleure traçabilité et une potentielle réduction de l'exposition des salariés.

Initiatives récentes pour combler le manque de données

L'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) mène des recherches pour recenser les types de PFAS utilisés, les secteurs industriels concernés et développer des méthodes permettant de caractériser l'exposition des salariés. L’institut a lancé une enquête visant à évaluer l'exposition aux PFAS en milieu professionnel. Cette enquête a été adressée en décembre 2024 par l’INRS à un échantillon d’entreprises de différents secteurs d’activité fabriquant ou utilisant des PFAS, parmi lesquels la chimie.

Cette étude a pour objectif de mesurer les concentrations de PFAS sur les lieux de travail et d'identifier les secteurs les plus à risque. Les résultats attendus permettront de mieux comprendre les sources d'exposition et de proposer des mesures préventives adaptées.

Une nouvelle réglementation renforcée en France

La France s’apprête à ouvrir la voie. Les députés ont voté, jeudi 20 février, une proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux PFAS. La fabrication, l’importation et la vente de produits contenant des PFAS seront prohibées à partir de 2026 pour trois catégories d’articles de grande consommation : les cosmétiques, les textiles d’habillement – à l’exception des vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile – et les farts pour les skis. L’ensemble des textiles seront concernés à compter de 2030. Cette initiative place la France parmi les pays les plus proactifs dans la lutte contre la pollution aux PFAS.

La proposition de loi ne se limite pas aux interdictions. Face à la contamination massive des ressources en eau, les parlementaires ont décidé de faire porter l’énorme coût de la dépollution aux industriels selon le principe « pollueur-payeur ». Le texte instaure une redevance (100 euros par 100 grammes de PFAS rejetés dans l’eau) qui sera versée aux agences de l’eau pour financer les traitements de plus en plus onéreux des captages d’eau potable. Cette redevance entrera en vigueur un an après la promulgation de la loi et vise d’abord les gros producteurs de ces polluants (Arkema, Solvay, BASF…).

Un appel à la vigilance et à l'action

La persistance des PFAS dans l'environnement et leur potentiel impact sur la santé humaine nécessitent une attention particulière, notamment pour les travailleurs directement exposés. Il est essentiel que les entreprises évaluent les risques liés aux PFAS, mettent en place des mesures de protection adéquates et sensibilisent leurs employés aux dangers potentiels. Les pouvoirs publics, quant à eux, doivent poursuivre leurs efforts pour renforcer la réglementation et soutenir la recherche afin de combler les lacunes actuelles en matière de connaissances sur l'exposition professionnelle aux PFAS.

Vers une meilleure prévention ?

Pour combler cet angle mort de la prévention, plusieurs actions sont nécessaires :

• Développer des méthodes de mesure de l'exposition des travailleurs aux PFAS.

• Mettre en place des valeurs limites d'exposition professionnelle.

• Encourager la substitution des PFAS par des alternatives moins dangereuses.

• Sensibiliser les entreprises et les salariés aux risques liés à ces substances.

Sans une prise de conscience réelle et une mobilisation des pouvoirs publics, les PFAS continueront de représenter un danger invisible mais bien réel pour de nombreux salariés. La prévention doit devenir une priorité pour limiter l'impact sanitaire de ces substances sur le long terme.

Publié le 17 avril 2025

Rédigé par Officiel Prévention

Sources :

INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) : L'INRS fournit des informations détaillées sur les risques des PFAS pour la santé au travail, y compris les effets sur le système reproducteur, le système hormonal et le système immunitaire : Pfas ou polluants éternels et santé au travail : explications de l’INRS

ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) : L'ANSES publie régulièrement des rapports et des études sur les risques des PFAS pour la santé et l'environnement.

Plan d'action interministériel sur les PFAS piloté

par le ministère de la Transition écologique qui vise à acquérir des

connaissances sur les Pfas, à accélérer la substitution et à limiter

l’exposition. Télécharger le Plan d'action interministériel sur les

PFAS

ECHA (Agence européenne des produits chimiques) : L'ECHA fournit des informations détaillées sur les substances chimiques, y compris les PFAS, et leurs effets sur la santé et l'environnement.

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) : Cet institut américain propose des ressources et des études sur les risques des PFAS en milieu professionnel.

Le Monde : « Visualisez les 380 sites industriels qui rejettent

l’essentiel des PFAS en France » - Par Raphaëlle Aubert - Publié

le 01 avril 2025

Partagez et diffusez ce dossier

Laissez un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.