La conception et la réalisation d’un simulateur de conduite d’un bureau d’exploitation de GrDF

La distribution de gaz naturel est un métier complexe qui se caractérise par une forte interaction entre les nombreux acteurs qui interviennent à proximité ou sur les réseaux de distribution, comme les compagnies de travaux publics ou les gestionnaires des réseaux d’adduction d’eau. L’importance de ces facteurs de risque est renforcée par la dangerosité propre à l’exploitation et la distribution du gaz naturel. Ce contexte favorise donc incertitude. Les managers de proximité, en charge de la conduite du réseau, doivent donc apprendre à en gérer les multiples formes pour en limiter les conséquences sur le niveau de risque auquel les opérateurs sont exposés. La particularité de ce métier impose donc une formation spécifique.

Les récentes évolutions des structures en charge de la conduite du réseau renforcent ce besoin de formation. La solution de concevoir et de développer un simulateur grande échelle a donc été retenue.

La création des bureaux d’exploitation

La création des bureaux d’exploitation (BEX) est récente et issue d’une initiative locale qui a vu le regroupement de plusieurs sites d’exploitation en une seule entité fin 2006. Cette fusion est le résultat des premiers travaux d’un groupe de travail constitué en juin précédent, dont l’objectif était de réaliser un audit des pratiques de gestion du réseau de distribution de gaz. Ce projet fut validé à la fin de l’année 2007 par le comité de direction national de GrDF. Dès janvier 2008, cette forme d’organisation a été peu à peu étendue à l’ensemble du territoire.

Un bureau d’exploitation assure une double fonction : conduire les ouvrages gaz et piloter les activités de tiers sur le réseau

Un BEX assure deux fonctions : la conduite des ouvrages gaz et le pilotage des activités de tiers sur le réseau, comme la réalisation de travaux publics sur voirie. Il se caractérise par une zone de responsabilité étendue par rapport au modèle d’organisation précédent. Ainsi, un ou deux BEX se répartissent une région et agissent en collaboration avec un nombre réduit d’agences locales d’exploitation. En PACA, le nombre de zones a ainsi été réduit de 13 à 6. Par conséquent, le nombre d’événements pouvant survenir en parallèle augmente « mécaniquement », imposant de nouvelles pratiques et de nouveaux outils afin de gérer cette concomitance sans risques supplémentaires.

Cette évolution se manifeste également dans la nature du métier. Avant d’être attribuée à une personne en propre, l’activité de chef d’exploitation (CE) n’était pas fixe. Chacun des membres du site d’exploitation prenait en charge cette activité selon des tours d’astreinte. Aujourd’hui, la fonction de CE est devenue un métier à part entière. Son titulaire est nommément désigné et l’occupe en permanence. Temporairement, pour répondre aux besoins de la conduite du réseau, cette fonction peut être déléguée mais uniquement sur autorisation expresse et dans un cadre déterminé.

Ces changements majeurs ont conduit à faire émerger un besoin de formation spécifique. La dimension collective de la fonction de chef d’exploitation est en en effet apparue comme le besoin principal. Traditionnellement isolé et susceptible de se déplacer sur les lieux des évènements, le CE est aujourd’hui intégré à un réseau décisionnel fixe : des assistants (ACE) sont présents pour gérer les différentes tâches quotidiennes ou exceptionnelles et des assistants terrain (ATCE) sont mobilisés sur la demande du CE pour assurer la liaison entre l’équipe d’intervention, les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et les autorités politiques locales éventuellement présentes. Le CE dispose ainsi de tous les moyens pour obtenir une vue globale et réactualisée des situations en cours. Sa fonction de coordinateur de l’ensemble de ces moyens impose une formation adéquate, aussi bien pour les CE que pour les ACE. De plus, la création de l’ensemble des procédures encadrant l’exploitation du réseau impose un apprentissage.

L’aspect dynamique de cette activité a conduit à privilégier la simulation comme outil de formation.

Le simulateur d’exploitation, outil privilégié de la formation

Originellement, un simulateur est une structure qui permet de reconstituer les mouvements et les sensations liés à l’utilisation d’une machine. Les coûts de formation s’en trouvent réduits, surtout dans des domaines où l’immobilisation à des fins de formation de matériels opérationnels représente une charge importante, comme l’aéronautique ou le domaine militaire. Trouvant son origine dans le développement de l’aéronautique au début du XXe siècle, la simulation et les simulateurs ont depuis connu un développement important.

Ce développement est d’abord technique. Le but d’un simulateur étant de proposer une reconstruction de la réalité à des fins pédagogiques, l’impératif de réalisme prime. L’augmentation de la complexité des matériels utilisés a imposé de développer des simulateurs de complexité équivalente pour assurer la cohérence de la formation. Les simulateurs actuels sont souvent des outils de pointe exploitant les capacités offertes par l’informatique dans le domaine de la réalité virtuelle. D’autres domaines peuvent aussi accueillir des formations par simulateur, comme le secteur médical, sans pour autant recourir à des outils de pointe. La eproduction à l’échelle 1 d’un bloc opératoire et l’usage de mannequins en plastique participe activement à la formation des praticiens.

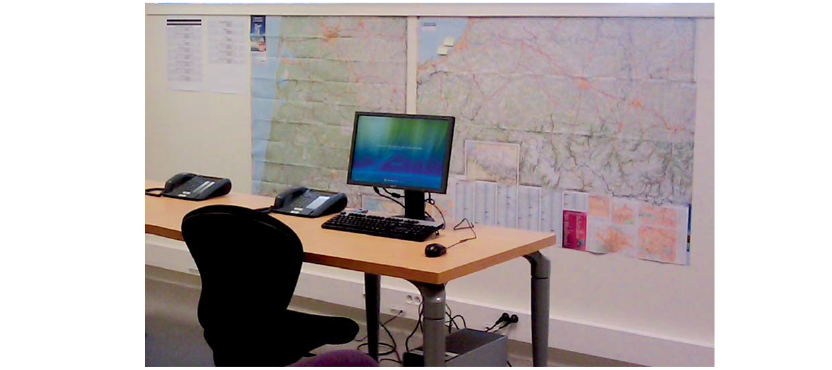

D’un point de vue matériel, le simulateur d’un bureau d’exploitation reproduit le plus fidèlement possible l’organisation et le détail d’un bureau d’exploitation « réel ».

L’objectif est de créer un sentiment d’habitude pour mettre les stagiaires en situation plus facilement. Disposant des accès informatiques et téléphoniques nécessaires, les stagiaires peuvent utiliser l’ensemble des outils de conduite d’exploitation dont ils disposent en unités opérationnelles. La cartographie, le schéma d’exploitation et les différents outils de conduite utilisés dans le cadre des exercices sont ainsi ceux utilisés dans des conditions réelles d’exploitation en région. Il est à noter que ceci permet au simulateur de jouer, le cas échéant, le rôle de BEX de « repli » capable d’accueillir une équipe en fonctionnement réel en cas de défaillance d’un BEX sur le territoire.

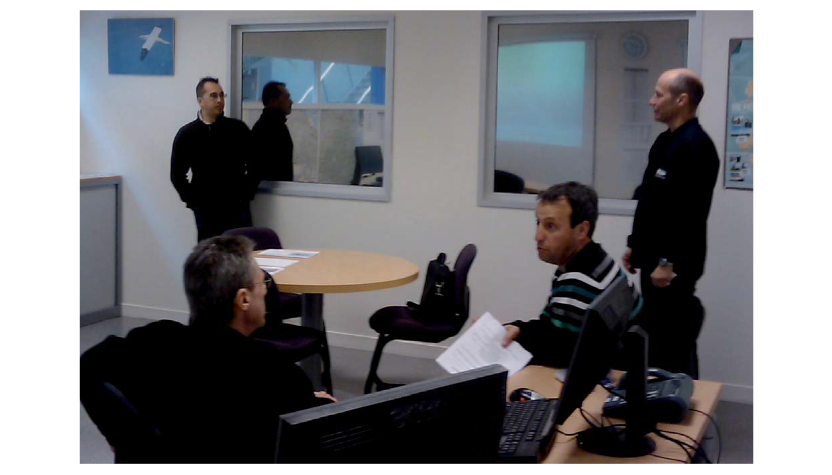

Un espace, réservé aux formateurs, est séparé de la pièce principale par des vitres sans tain. Selon les scénarios prévus, les formateurs sont en charge de l’insertion d’« irritants » dans le fonctionnement du BEX simulé. Ces « irritants » prennent différentes formes : appel d’opérateurs sur le terrain demandant des instructions avant d’agir ou encore appels du centre d’appel dépannage informant le CE du relevé d’une odeur de gaz sur la voie publique. Au fur et à mesure du déroulement du scénario, les stagiaires doivent gérer la situation selon les éléments techniques transmis par les formateurs. C’est ainsi que ces derniers peuvent juger du degré de maîtrise des procédures et de la capacité d’adaptation de l’équipe.

Les objectifs de la formation

L’objectif de ce type de formation est d’évaluer l’intelligence collective de l’équipe du BEX concerné. Pour

cela, quatre objectifs pédagogiques ont été définis :

– savoir appliquer les procédures d’exploitation ;

– être capable de maîtriser l’utilisation des outils d’un

BEX ;

– améliorer l’organisation du travail en équipe ;

– adapter son comportement à l’évolution d’une

situation.

Ces objectifs sont déclinés dans le cadre de scénarios construits à partir des analyses d’accidents réels. La seule contrainte à prendre en compte est celle du phénomène de l’accélération du temps dans le simulateur. Pour que ces objectifs soient atteints, les scénarios sont répartis selon deux niveaux de complexité qui se différencient par l’intensité dans l’enchaînement des événements. Le premier niveau a pour objectif de développer la maîtrise des fondamentaux du métier. Il concerne des situations normales d’intervention de sécurité et de conduite du réseau. Il s’agit donc de gérer en parallèle l’ensemble des interventions de sécurité et les aléas qui s’y rattachent (opérateurs bloqués dans des embouteillages, configuration du réseau non prévue) et les autorisations à accorder aux entreprises devant intervenir sur le réseau dans le cadre de travaux programmés.

Le second niveau s’éloigne de l’apprentissage simple des procédures. Il introduit pour cela des éléments qui oussent les acteurs du BEX à s’adapter bien davantage à la situation et vise à évaluer la capacité d’adaptation es acteurs dans le cas de situations externes imprévues mais potentiellement couvertes par les procédures. Un troisième niveau de complexité est à l’étude. Il s’agirait cette fois-ci de travailler dans le domaine de la « démaîtrise ». Un tel contexte se caractérise par la nécessité de sortir complètement du cadre des procédures normales en raison de la gravité ou de la nouveauté radicale de la situation. Ce projet n’est pas encore réalisé, l’objectif prioritaire étant de former l’ensemble des BEX sur le simulateur avant d’introduire un degré supplémentaire de complexité.

Premiers résultats et enseignements

Fin 2010, un tiers des BEX avaient été formés. La durée de formation d’une journée et demie et la disponibilité un seul simulateur sont des facteurs conduisant à un étalement important de la fréquence de passage pour chaque BEX. Face au réalisme des installations, tous les stagiaires sont unanimes : l’immersion est réelle et rapide. Peu se sentent observés par les formateurs et le naturel de l’exploitation reprend très aisément le dessus. L’amélioration éventuelle serait la possibilité de travailler sur d’autres zones géographiques que celle actuellement utilisée (Aquitaine). L’aisance majoritairement ressentie permet en retour l’expérimentation de configurations de travail nouvelles par les stagiaires. L’objectif de conduire les équipes de BEX à une prise de recul par rapport à leur métier semble ainsi largement atteint au regard des jugements positifs exprimés sur cette possibilité.

Les formateurs estiment quant à eux que la réussite de l’immersion passe par une forte implication de leur part pour que le fonctionnement du simulateur ressemble au plus proche de celui d’un BEX réel. L’effort intellectuel et physique qu’impose de tenir à la fois le rôle d’acteur et d’observateur est réel et justifie partiellement en retour la « contraction » du temps dans les scénarios.

Grâce au réalisme des installations, l’immersion des stagiaires est réelle et rapide

L’autre point relevé est la complémentarité entre le simulateur et les formations plus traditionnelles. Ces ernières ne sont en effet pas amenées à être remplacées : la formation « magistrale » classique restera nécessaire pour la diffusion des nouvelles procédures. Mais le simulateur est naturellement mieux adapté à la mise en oeuvre de ces textes. De manière plus générale, le simulateur joue un rôle clé dans le développement de la culture sécurité des responsables de la conduite de réseau. Il est tout d’abord un facteur de réduction de l’écart générationnel. Les plus anciens gaziers sont en effet issus d’un monde professionnel caractérisé par la transmission orale et, par là-même, par la sous-procéduralisation et l’action individuelle. La création des BEX va à l’encontre de leurs pratiques historiques. L’immersion par le simulateur permet de désamorcer la méfiance vis-àvis d’une évolution aussi radicale. De plus, en mettant l’accent sur l’évaluation de l’intelligence collective de l’équipe, cet outil s’inscrit dans le développement du paradigme des facteurs humains et organisationnels de la sécurité à GrDF. Les liens avec le processus de retour d’expérience se situent également à ce niveau. La communauté méthodologique entre le simulateur et le retour d’expérience renouvelé renforce la cohérence de l’évaluation proposée et crédibilise le message délivré par les instances en charge du pilotage de la sécurité industrielle.

Roger Pettavino, Philippe Ardouin,

Jean-François Cahu et Guillaume Desmorat

GrDF

Partagez et diffusez ce dossier

Laissez un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.