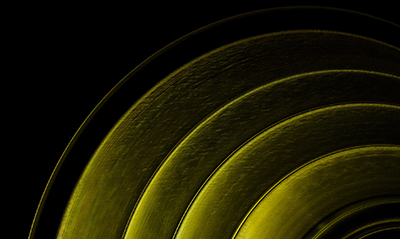

Le bitume est une matière très visqueuse noire qui provient de la distillation fractionnée du pétrole. Le bitume a remplacé le goudron issu de la distillation de la houille, car ce dernier est classé cancérogène (pouvant provoquer des cancers cutanés, du poumon et de la vessie).

Les travaux routiers répandent des millions de tonnes de bitume sur les chaussées, trottoirs, parkings, pistes d'aéroport…et 15000 ouvriers environ sont exposés au bitume chaud, dont 5000 très souvent. Or les fumées de bitume contiennent des substances toxiques, en particulier des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), dont certains sont cancérogènes : toutefois, le bitume ou ses fumées ne sont pas classées comme cancérogènes, mais des études sont en cours pour évaluer une révision éventuelle de ce classement. La brûlure est le premier risque, mais la survenue de maux de tête, nausées, irritations oculaires ou ORL, et d'affections respiratoires chroniques sont fréquentes. Par ailleurs, l'utilisation de machines vibrantes de compactage, les efforts de poussée et de traction pour l'épandage et le ratissage manuel provoquent de nombreux troubles musculo-squelettiques.

Compte tenu de ces risques, il est impératif d'assurer la formation des personnels aux dangers de ce secteur d'activité, de renouveler les informations sur les actions préventives, de fournir les équipements de protection individuelle adaptés, et de mettre en œuvre une surveillance médicale renforcée pour évaluer l'impact du risque potentiel sur la santé des travailleurs du bitume.

Les risques du bitume et de ses fumées

Le bitume est une matière très visqueuse noire qui provient de la distillation fractionnée du pétrole. Le bitume a remplacé le goudron issu de la distillation de la houille, car ce dernier est classé cancérogène (pouvant provoquer des cancers cutanés, du poumon et de la vessie).

Le bitume est utilisé principalement pour le revêtement routier, comme liant dans les enrobés, mélangé à des granulats de taille variable (asphalte artificiel). Il peut aussi servir dans des travaux d'étanchéité de toiture. Les bitumes sont des produits complexes pouvant contenir divers additifs comme par exemple des produits destinés à fluidifier le bitume, abaisser sa viscosité.

Le bitume est solide à la température ambiante, et, pour être utilisé, il doit être plus ou moins chauffé selon les procédés mis en œuvre, ce qui génère des fumées bleutées à l'origine d'expositions professionnelles et de pollution de l'environnement. Les émissions de fumées croissent en fonction de la température d'application, faibles dans les enduits à 60°C « à froid », plus fortes dans les procédés « tièdes » à 110°C., importantes avec le procédé « classique » à 160°C ou lors des travaux d'étanchéité à 240°C.

Le bitume fluxé est un bitume amolli par ajout d'huile de fluxage d'origine pétrolière ou végétale, pour réaliser des enduits superficiels. Les bitumes fluxés sont de plus en plus souvent remplacés, quand l'application le permet, par des émulsions de bitume à l'eau qui réduisent les fumées et sont appliquées à des températures plus basses.

Les enrobés sont répandus avec des moyens lourds à l'aide d'un engin appelé finisseur sur de grandes surfaces à traiter, puis compactés par un rouleau compresseur, ou manuellement sur de petites surfaces pour les réparations des routes, avec des pelles, des râteaux, des brouettes, des plaques ou rouleaux vibrants de compactage, l'enrobé chaud étant apporté par camion.

Les travailleurs concernés sont les épandeurs régleur, les conducteurs d'engins, les gravillonneurs, les tireurs râteau, les dameurs …et les chefs de chantier.

- L'incertitude sur les cancers professionnels liés au bitume ou à ces fumées

Les analyses du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer ) n'ont pas permis d'établir de lien entre l'exposition aux fumées de bitume et les différentes formes de cancers, et il n'y a pas de tableau de maladie professionnelle relatif aux bitumes à ce jour.

Pourtant, le bitume contient, en bien plus faible quantité que le goudron, des hydrocarbures aromatiques polycycliques HAP, principale source de toxicité des fumées, qui pénètrent dans l'organisme par voie transcutanée et par voie respiratoire. Si la toxicité de l'ensemble des HAP n'est pas connue, plusieurs d'entre eux sont classés par le CIRC cancérogène probable (benzopyrène), ou possible, et d'autres substances peuvent être mises en cause (naphtalène, poly aromatiques soufrés…). Les HAP sont le résultat de la combustion incomplète de matières organiques et leur nombre (une centaine), leur diversité et leur complexité (il s'agit le plus souvent de mélanges) rend très difficile d'évaluer le risque individualisé d'un composant ou de leurs interactions.

Alors que les relations entre cancers pulmonaires et exposition professionnelle aux bitumes n'ont pas été prouvées, l'exposition à ces fumées et aux ultraviolets, de même que la projection sur la peau de certains bitumes plus riches en hydrocarbures aromatiques polycycliques, peuvent être à l'origine de brûlures photo-toxiques, qui pourraient être par la suite à l'origine d'une cancérisation des zones brûlées.

La photo-toxicité des fumées du bitume, et surtout celle du goudron, est ainsi maximisée par l'utilisation de ces matières à l'extérieur, l''ensoleillement provoquant une réaction cutanée photochimique.

Par contre, dans les travaux en parkings couverts, c'est le confinement qui augmente la concentration atmosphérique en substances toxiques et les risques liés à leur inhalation.

Il existe une valeur limite d'exposition pour les fumées de bitume, fixée à 5 mg/m3 pour une durée d'exposition de 8 heures/jour.

Des études sont encore en cours pour évaluer le risque cancérogène du bitume, et le CIRC a lancé un travail d'actualisation de sa monographie dont les conclusions doivent être connues en 2012.

- Les risques avérés du bitume et de ses fumées

Les modes d'exposition sont la voie cutanée par contact direct avec le bitume et les vêtements ou outils souillés, la voie transcutanée par contact avec les fumées, et la voie respiratoire par inhalation, d'autant plus importante que le produit est répandu à température élevée.

- Les brulures représentent un risque important par contact avec le sol brûlant ou projection de liquide chaud. Par ailleurs, la proximité d'une source de chaleur radiante et rayonnante, peut entrainer des céphalées, nausées, hypersudation, tachycardie, hypotension et, conjuguée à des températures de l'air élevée, provoquer une syncope de chaleur.

- Les affections des voies respiratoires supérieures et inférieures : manifestations aiguës comme les irritations pulmonaires et laryngo-pharyngées, ou manifestations respiratoires chroniques (bronchites, emphysème).

- Les irritations oculaires (conjonctivites) et cutanées.

Les autres risques du travail de revêtement routier

- Les heurts entre les travailleurs et les engins sont à l'origine d'écrasements des membres.

- Les vibrations transmises aux membres, les efforts de poussée et traction, les manutentions manuelles de lourdes charges, provoquent de multiples troubles musculo−squelettiques (TMS): rachialgies dorso−lombaires, lésions traumatiques de l'épaule, du coude, de la cheville et du pied…

- Le bruit des engins et de l'environnement du chantier (autoroute…) souvent supérieur à 85 dB.

- L'insolation et l'érythème, à cause de l'action prolongée du rayonnement solaire sur la tête et la peau, les crampes de chaleur.

Les moyens de prévention des risques des travaux de revêtement routier

Suivant le type de chantier, sur grandes surfaces (autoroute) ou sur petites surfaces (trottoir), le produit utilisé (huiles de fluxage…), le procédé mis en œuvre (température d'application), la durée des expositions, les conditions d'épandage (à l'air libre ou en ambiance confinée, manuel ou mécanisé), les caractéristiques techniques et organisationnelles sont différentes, les risques sont plus ou moins importants et les moyens de prévention doivent y être adaptés. Dans tous les cas, l'exposition professionnelle aux enrobés entre dans le cadre de situations où l'évaluation du risque chimique par l'employeur est impérative et les employeurs doivent organiser une prévention collective adaptée et imposer à leurs salariés le port d'équipements de protection individuelle.

- La prévention collective

- Choix des produits additifs et des modes opératoires les moins dangereux : dérivés de l'huile de colza plutôt que d'origine pétrolière pour les produits de fluxage, enrobés tièdes ou «à froid » dans certaines situations (en couches de surface, finitions…)…

- Cabines des engins ventilées et aspiration à la source, commande à partir de la cabine du débit de la rampe d'épandage. Adaptation des postes de travail pour réduire l'exposition aux produits irritants, notamment par une amélioration de l'automatisation.

- Entretien régulier des engins pour réduire les bruits intempestifs et les vibrations inopportunes.

- Aspirer les fumées lors de travaux en milieu confiné.

- Privilégier l'utilisation d'engins mécanisés ergonomiques, pour limiter les manutentions manuelles et les postures contraignantes.

- Organiser le travail :

- en débutant la journée de travail plus tôt surtout en été, à la fois pour prévenir les effets de la chaleur et minimiser l'exposition conjointe UV et HAP

- en travaillant le dos au vent

- Mettre à disposition de l'eau potable fraîche et des locaux sanitaires à proximité du chantier (comprenant des vestiaires, des WC, des lavabos et douches, des savons d'ateliers pour les mains), afin que les travailleurs puissent se laver régulièrement.

- Du fait du travail proche de voies de circulation, signaler et baliser le chantier pour prévenir le risque routier.

- Surveillance médicale renforcée des salariés exposés aux bitumes : visites périodiques au moins annuelles, explorations fonctionnelles respiratoires et radiographies pulmonaires, dépistage du cancer de la vessie, réalisées en fonction de l'intensité et l'ancienneté de l'exposition, surveillance dermatologique et ostéo-articulaire.

- La prévention individuelle

Sur beaucoup de chantiers de revêtement routier, les travailleurs ne portent pas tous les équipements de protection individuelle (EPI) requis pour assurer leur sécurité. Si l'employeur doit fournir et s'assurer d'une bonne utilisation des EPI, tout travailleur qui refuse ou s'abstient d'utiliser les EPI, conformément aux instructions, peut engager sa responsabilité et s'exposer à des sanctions. L'attitude fréquente est la dénégation, le refoulement individuel («moi, j'ai de l'expérience », « en 20 ans de travail, cela n'est jamais arrivé ») ou collectif du danger.

Aussi, chaque employé doit bien connaître les risques contre lesquels les équipements de protection individuelle le protègent, les conditions d'utilisation, notamment les consignes pour le stockage et l'entretien de ces équipements. Il doit aussi connaître ses responsabilités en cas de non respect des consignes d'utilisation.

C'est pourquoi, un programme de formation est nécessaire pour permettre aux travailleurs d'apprendre comment ajuster et porter les EPI, comment en tirer la protection maximale et comment en prendre soin. Il ne sert à rien d'inciter quelqu'un à porter un masque parce que son chef de chantier l'exige : il l'ôtera dès que possible pour cause d'inconfort. Si le masque a pour fonction de prévenir les troubles pulmonaires, les travailleurs doivent être informés des risques de santé qu'ils courent pour être motivés à le porter.

- Pour éviter les expositions transcutanées et cutanées :

Il s'agit d'éviter les projections sur la peau grâce à des vêtements ininflammables couvrant tout le corps avec manches et jambes longues, des gants à manchette pour protection des mains au contact de produits pétrochimiques chauds, des bottes ou des chaussures de sécurité, avec semelle isolante à la chaleur et résistante à l'agressivité des enrobés.

- Pour éviter les expositions par inhalation :

Il faut utiliser systématiquement des masques respiratoires pour les travaux en milieu confiné (filtre type P3 : protection pour les aérosols solides ou liquides) afin d'éviter l'irritation des voies respiratoires.

- Pour éviter les autres risques :

Gilet de signalisation à haute visibilité de classe 3 ou 2

Lunettes ou visière de protection.

Protections auditives antibruit.

Casque de chantier.

Formation aux bons gestes et postures correctes PRAP (Prévention des Risques liées aux Activités Physiques) qui permet aux travailleurs d'évaluer et d'analyser les risques de TMS auxquels ils sont exposés.

Mai 2010

Partagez et diffusez ce dossier

Laissez un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

Les avis des internautes

11/07/2022

27/04/2021